今回は、浴衣生地の種類と

その特徴を紹介します。

TPOに合わせて、ご自分に

最適な浴衣生地を選んでください。

1.浴衣生地の種類と特徴

浴衣の生地には、数多くの種類がありますが、

大きく 1⃣ 素材 2⃣ 織り 3⃣ 染め の3つの視点から分類できます。

1⃣ 素 材

| 耐久性 | 吸湿性 | 放湿性 | 通気性 | 清涼感 | デザイン | シワ | 縮み | 触感 | |

| 木綿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | 柔軟 | ||

| 麻 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | シャリ感 | |

| 化繊 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 軽い |

① 木 綿

木綿は、

ワタの種子から採取される繊維です。

現在、国内の衣料用繊維の約40%は木綿となっており、

浴衣生地としても代表的な素材です。

木綿は、

丈夫で、吸湿性、通気性が高いという特徴があります。

生地質によっては、

シワが残りやすいものもあります。

② 麻(本 麻)

衣料用として使われる麻は、

苧麻(ラミー)、亜麻(リネン)の靱皮から採取される繊維です。

麻は、繊維が滑らかで冷たく、

また、独特のシャリ感を持ち、

サラリとした触感があります。

吸湿性、放湿性、通気性に優れ、

天然繊維の中で最も涼しい繊維

といわれ、暑い地域や盛夏でも

快適に過ごすことができます。

最初は繊維が少し固く感じますが、

その分、生地にハリがあり、

丈夫で耐久性があります。

ただし、シワができやすく、

摩擦によって毛羽立ちやすい

という特徴もあります。

③ 化 繊(ポリエステル)

ポリエステルは、

石油から紡績された素材で、

速乾性があり、丈夫で、軽い

という特徴があります。

さらに、

色やデザインの展開が豊富です。

また、

縮まず、シワになりにくいので、

洗濯機で洗え、アイロンをかけずに

着ることができます。

「セオアルファ」

ポリエステル浴衣の中では、

東レが開発したセオアルファという素材が

最も多く使われています。

セオアルファは、高い吸湿性と放湿性を有し、

さらっとした着心地でまとわりつかないため、

浴衣を涼しく着こなすことができます。

④ 混 紡

木綿、麻、ポリエステルのうちの2種類を

混紡した素材もあります。

綿麻は、木綿と麻の混紡で、

その他に、綿とポリエステル、

麻とポリエステルの混紡もあります。

混紡は、それぞれの長所を取り込み、

短所を補い合うことができます。

綿が多いと柔らかい肌触り、

麻が多いとシャリ感が高くなり、

ポリエステルはシワになりにくくなります。

それぞれ、好みの割合を見つけてください。

2⃣ 織 り

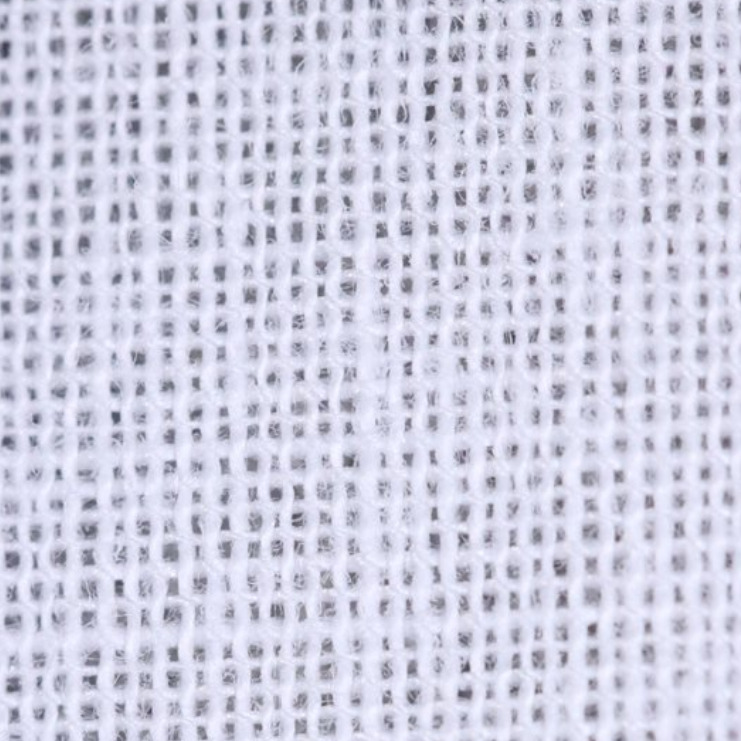

① 平織り

平織りは、縦糸と横糸を、1本ずつ、

交互上下に位置を変えて、

交差させる織り方です。

平織りにより織られた生地は、

ハリがあり、しっかりと厚みのある

丈夫な布地になります。

摩擦にも強く、収縮性があり、

透け感はありませんが、

通気性はあります。

「コーマ地」

コーマ地は、

木綿を平織りにした生地です。

柔らかい肌触りで、艶があり、

素肌にさらっとと着られる

着心地の良さが、

浴衣生地にとても適しています。

洗うと木綿らしい柔らかな風合い

になります。

② 紬(つむぎ)織り

紬織りは、節のある糸を染色し、

その糸を平織りにする織り方です。

織り込む糸は、

生糸と違って節のある糸なので、

生地になった段階で凹凸があり、

ざっくりとした風合いになります。

「綿紬」

綿紬は、木綿の糸を紬織りにした生地です。

ハリのある手触りで、生地は厚めとなり、

透け感はありませんので、

昼間でも着やすい浴衣になります。

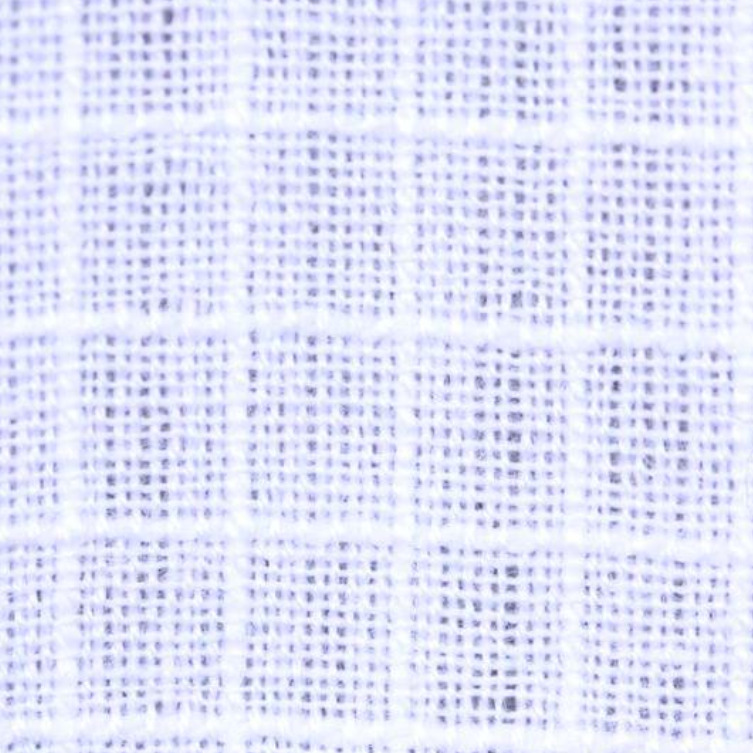

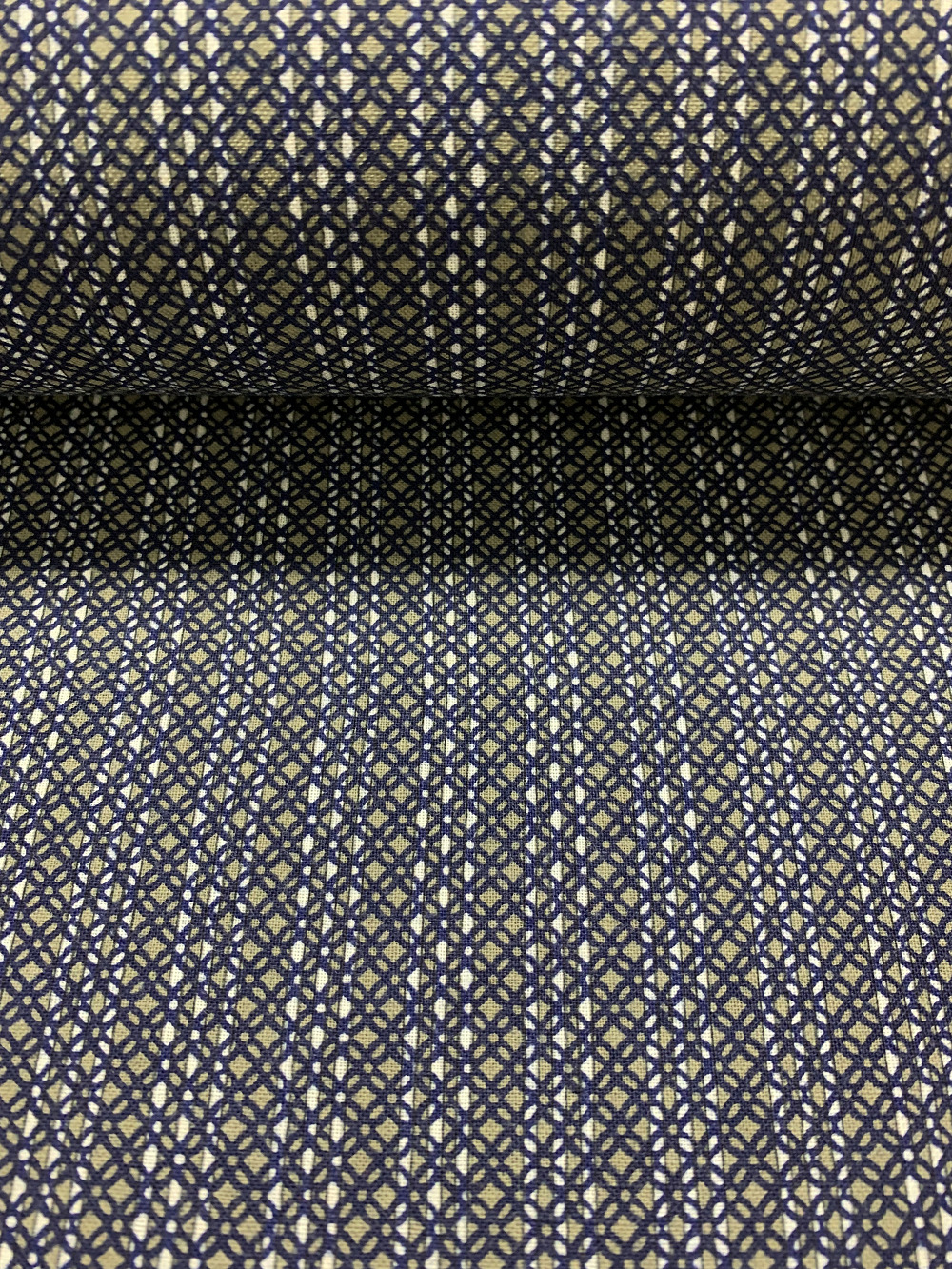

③ 紅梅(こうばい)織り

紅梅織は、

太さの異なる糸を平織りした生地で、

格子状に太い糸を織り込んでいるので、

格子状の凹凸の段差ができます。

この凹凸の段差を勾配と捉え、

勾配→紅梅織と名付けられました。

紅梅織は、凹凸の段差のおかげで、

肌への張りつきが少なく、

通気性が高いという特徴があります。

「綿紅梅」

綿紅梅は、太糸と細糸の両方が

木綿糸で織られた紅梅織りです。

布面に凹凸の段差がありますので、

サラサラとして、

涼しい着心地となります。

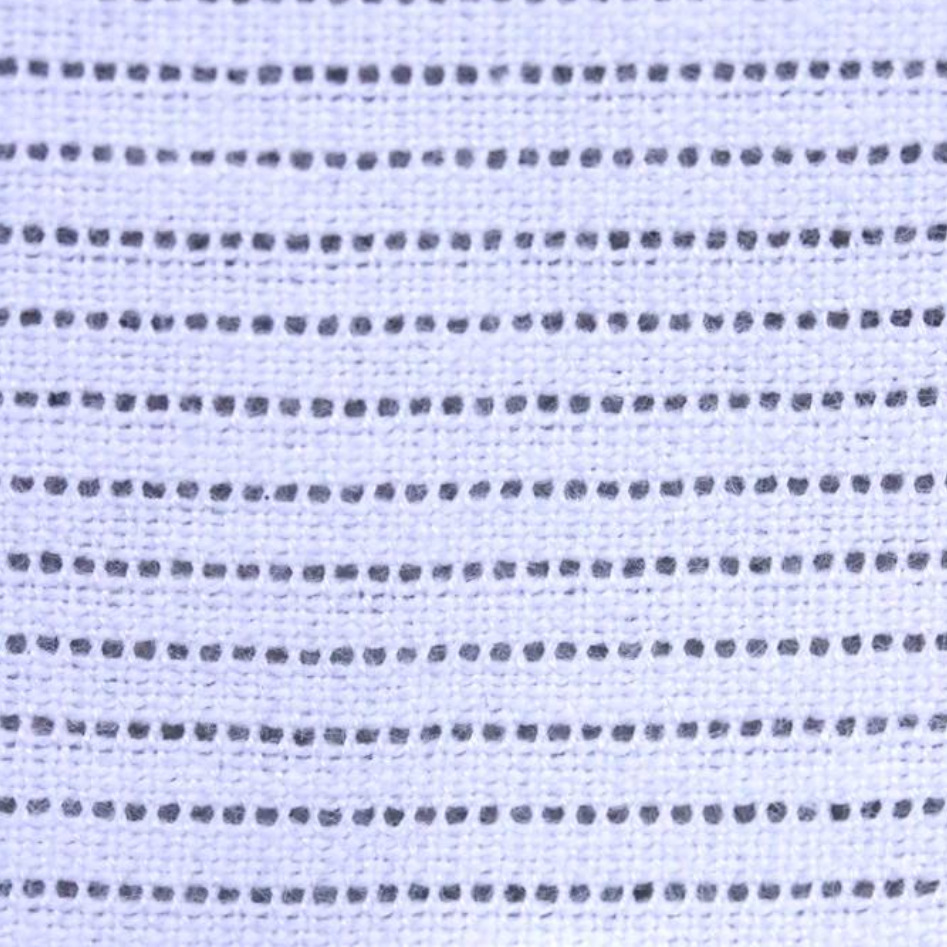

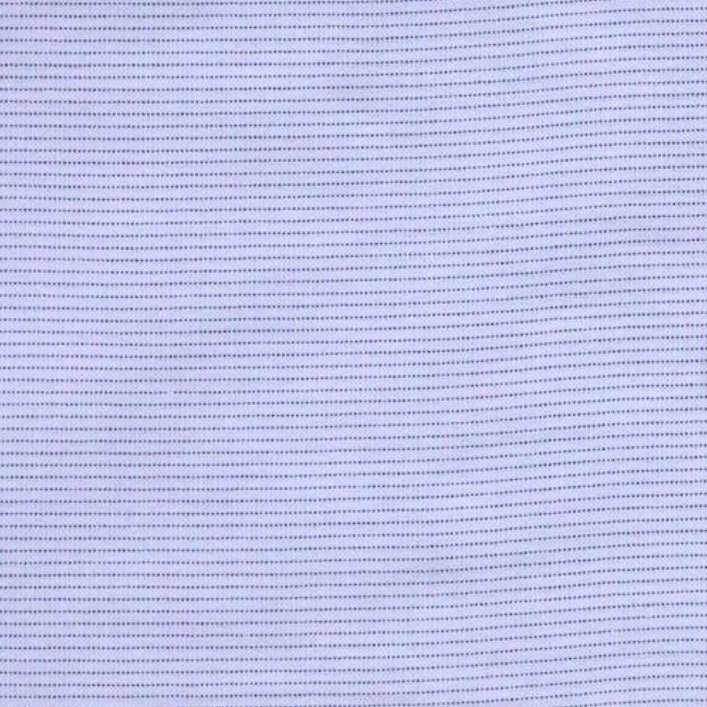

④ 縮(ちぢみ)織り

縮織りは、撚り(より)の強い横糸と

縦糸の平織りを湯につけることで、

横糸の糊が除去されると同時に、

撚りが戻って幅が縮み、

布面全体にシボが出る織り方です。

この布面全体のシボと独特のシャリ感

が、縮織りの特徴です。

布面に凹凸の段差がありますので、

肌への接地面が少なく、

さらりとした着心地となります。

「綿縮」と「麻縮」

木綿糸で織られた縮織りが綿縮、

麻糸で織られた縮織りが麻縮です。

⑤ 絡み(からみ)織り

絡み織りは、

ねじった2本の太い糸を縦糸として、

その縦糸を横糸にねじり絡ませる織り方です。

縦糸が、ねじった太い糸であることから、

生地に隙間ができるため、通気性が高く、

縦糸のねじりと、さらに、横糸の絡みが、

独特の質感と立体感を生み出します。

絡み織りの最大の特徴は透け感で、

織り方によって、

部分的に透けさせることも可能なため、

幅広いデザインが展開されています。

絡み織りは、

糸と糸がしっかり絡み合っているので、

スリップ(糸がずれて、糸と糸の間に間隔できてしまうこと)がしにくく、

シワにもなりにくい生地となります。

また、斜め方向の伸縮性は高く、

ハリのある肌触りで、

透けていながらも、しっかりした生地

といえます。

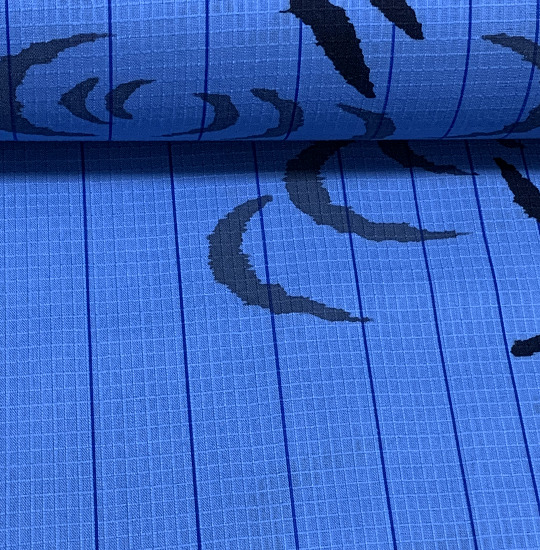

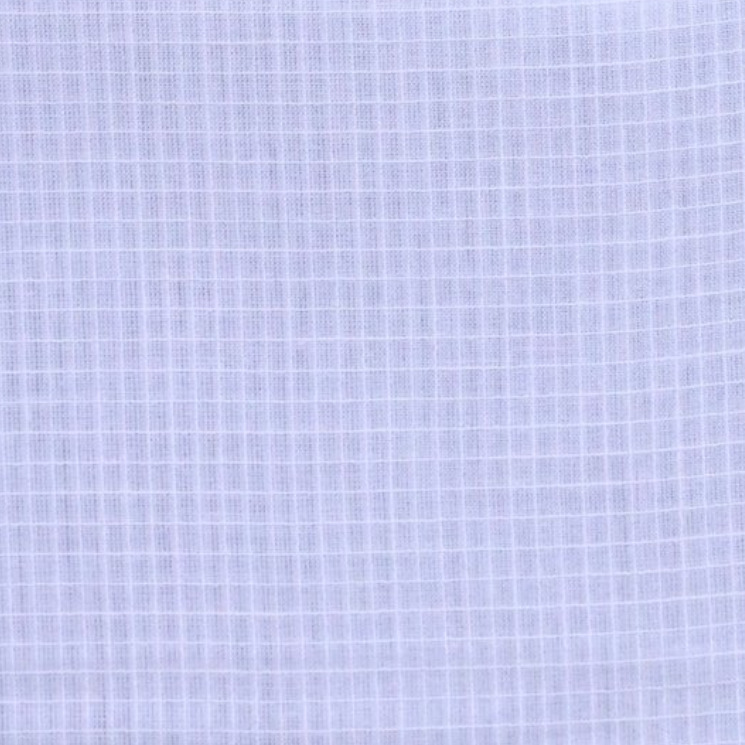

「綿絽(めんろ)」

絽は、平織りと絡み織りの組み合わせ

による生地です。

細かい穴(絽目)が一定に、

まっすぐ走っているため、

通気性が高く、また、

生地が透けて見えることで、

盛夏でも、涼しい印象となります。

綿素材ですが、

洗濯後に絽目を整えるのは難しいので

洗濯は専門店に出した方が無難です。

3⃣ 染 め

① 注染(ちゅうせん)染め

注染染めは、生地の上に型紙を置き、

染めない部分に糊を置いてから、

生地を蛇腹に折り重ね、

その上に防染糊の土手を作ったうえで

染料を注ぎ、模様をつける技法で、

型紙と防染糊を使う「型染め」の一種

となります。

生地を蛇腹に折り重ねることで、

一度で大量の両面染めが可能となり、

この両面染めにより、

裏からも、表と同じ柄が見えるため、

デザインの世界観を、より一層

統一することができます。

染色を注ぐ際、多色染めも可能で、

また、防染糊の使い方次第で、

美しいぼかしや独特の立体感を出す

ことができます。

注染染めでは、繊維の奥まで

染料をしっかり通すことで、

生地そのものの吸収性や通気性が

保たれています。

② 長板中形染め

長板中形染めは、長い板の上に生地を張り、

その上に型紙を置いて、ヘラで防染糊を置き

(乾燥後、裏にも表とぴったり重ねて糊を置く)

乾燥した生地を藍瓶に何度か浸して

染め上げる技法で、型紙と防染糊を使う

「型染め」の一種となります。

長板中形染めも、注染染めと同様、

両面染めとなりますので、表が汚れた場合、

裏を利用して、仕立て直しが可能です。

藍一色(白地に藍または藍地に白)の

粋な両面染めが特徴です。

③ 絞り染め

絞り染めは、布の一部を折る、縫い

締める、糸で縛る等して圧力をかけ、

染まる部分と染まらない部分によって

模様を表現する技法です。

特徴は、独特のにじみと、

布面に出る凹凸感といえます。

絞り染めは、

布に圧力をかけて染色するので、

布が柔らかくなります。

また、

工程ごとの手間がかかっているため、

生地が比較的高価となっています。

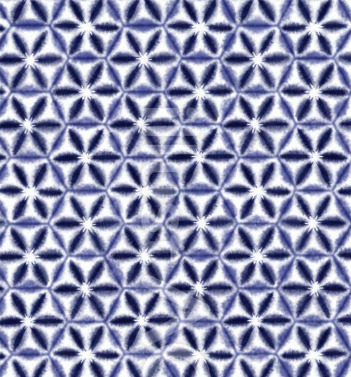

「雪花(せっか)絞り」(板締め)

雪花絞りは、三角に折り畳んだ生地を

三角の板の間に挟み、

板(三角形)の角や辺を染料につける

ことで、模様を表現する技法です。

雪の結晶のような花模様に染め上がる

ため、雪花絞りといわれています。

一色染めの他、多色染めも可能で、

折り方や染め方によって、

様々な雪花模様が生み出されます。

④ 機械捺染(なせん)

上記のような手染めに対して、

機械による染色法を機械捺染といい、

ローラ捺染、スクリーン捺染などが

あります。

機械捺染とポリエステル繊維は相性が

良く、比較的安価な生地の生産が可能

となっています。

2.涼はあるけれど|透け感のある浴衣生地について

薄い生地は、実際の着心地だけでなく、

見た目にも涼しい印象を与え、夏の装いに適して

いますが、透け感のある浴衣生地を選ぶ場合は、

肌着や裾除けの下が透けないように対策しましょう。

今回ご紹介した中で、透け感のある浴衣生地は、

以下のとおりです。

- 麻 縮

- 綿紅梅

- 綿 絽

3.TPOも配慮しましょう|着ていく時間と場所、場合

夏の装いとして、お出かけに着たい浴衣ですが、

着用時期が決められている訳ではなく、

暑さによっては、6月でも、9月でも、

いつ着ても、特に問題はありません。

むしろ、着ていく場所や場合、着る時間の方に

配慮が必要です。

まず、茶道のお茶会、歌舞伎など、

正装を求められる場所(ドレスコードあり、

浴衣NGの場所)には、

着ていくことはできません。

また、昼の時間帯は、

透け感のない浴衣を選ぶのが無難です。

美術館、料亭や高級レストラン、高級ホテルには

浴衣で良しとされている場合でも、

高級生地の浴衣に衿を付け、

下に半衿を付けた長襦袢を入れ、

帯は名古屋帯、足袋に草履を履いて着ていくと、

場所への配慮が伝わるうえ、

夏着物に遜色ない高級感を演出できます。

上記以外の下記のような場所や場合には、

TPOへの配慮は特に要りませんので、

是非お気に入りの浴衣でお出かけください!

花火大会、夏祭り、スポーツ観戦、野外イベント、寄席、街歩き、お友達との買い物、気軽なランチ、カフェ、ビアガーデン、屋形船

4.浴衣上級者向け|憧れの高級浴衣生地

・有松絞り 綿絞り

・長板中形

・小千谷縮 麻縮(麻100%)

その他、綿紅梅や綿絽の浴衣も高級浴衣とされ、

綿紅梅の雪花絞り染めなど、

手間のかかる織りと染めの組み合わせにより

作られた高級浴衣生地もあります。

5.まとめ

今回は、

以下のように、浴衣生地の種類を紹介しました。

・浴衣生地の3分類とそれぞれの特徴について

・透け感のある浴衣生地について

・浴衣を着る際のTPOについて

・高級浴衣生地について

浴衣生地の素材、織り方、染め方が決まったら、

次に選ぶのは、色とデザインです。

素材や織り、染めだけではなく、

色やデザインも、浴衣を決める際の重要な要素と

なります。(むしろ、色やデザインを重視したい

という方も少なくないかもしれません。)

優先順位はありませんので、好みに合わせて、

ご自分に最適な浴衣の生地を選んでください。

浴衣を選ぶ際、すでに仕立て上がった浴衣を

選んでも良いのですが、浴衣を着る日までに

時間があれば、反物から選んで、

自分で浴衣を作ってみるのはいかがですか?

自分で作る浴衣は、

何よりも、自分にぴったりの寸法となり、

着姿がとても美しくなります。

今は反物もネットショップで購入できますので、

お気に入りの反物を見つけて、

浴衣を自分で作ることも考えてみてください。

当アトリエでは、

「浴衣の作り方」(和裁の本)を販売して

います。

女性用だけではなく、

男性用やお子さま用もとり揃えておりますので、

是非下記のリンクをクリックして、

ご来店ください。

【 着物の作り方・仕立て方 子供物1|本 】0歳から3歳 浴衣 一つ身

【 着物の作り方・仕立て方 子供物2|本 】3歳から8歳 浴衣 四つ身

初心者の方でも、悩むことなく完成できるよう、

丁寧な、工程ごとの図説となっておりますので、

必ずや「ご自分で生地から選んで、ご自分で

作った、お気に入りの浴衣」になるはずです。