基本の和裁道具一式

和裁道具と選ぶ際の注意点

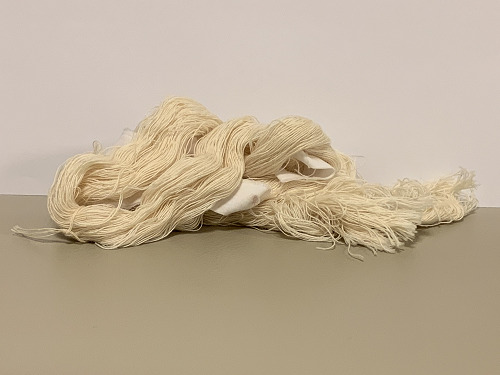

絹手縫い糸

絹100%の手縫い糸です。

絹穴かがり糸

少し太めの糸で、広衿のスナップボタンを付ける際、引き糸を付ける際に使います。

木綿手縫い糸

浴衣など、木綿地の着物を仕立てる際の糸です。

化繊(ポリエステル)手縫い糸

化繊(ポリエステル)の着物を仕立てる際の糸です。

最近は、化繊(ポリエステル)の着物も、東レシルックなど良い反物がありますね。

糸の色見本帳

糸の色見本帳は、表の縫い糸の色を決める際に、とても便利です。

布を色見本帳に近づけて、反物に一番近い色を決めることができます。

反物と同じ色がない場合には、濃い目の色を選びます。

しろも(しつけ糸)

木綿糸で、糸しるしをつける際、中とじする際に使います。

白以外の色糸もあります。

ゾベ糸(絹しつけ糸)

とても細い絹糸で、着物の仕上がり時のしつけに使います。

糸くずを入れる小さなボックス

糸を切ったり、着物をほどいたりする際に出る糸くずを入れる小さなボックスを手元に置いておくと、とても便利です。

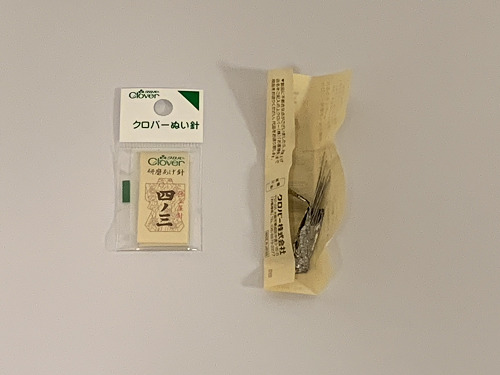

針

針は四ノ三(しのさん)を使いますが、厚手の木綿の場合は、三ノ三(さんのさん)を使います。

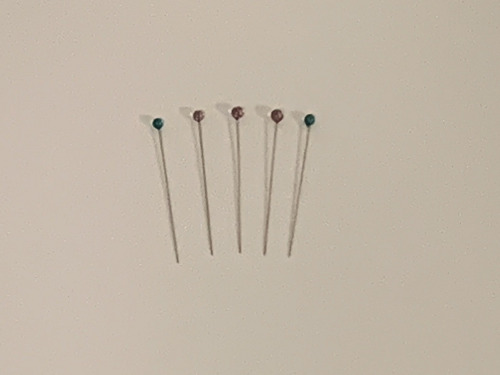

まち針

まち針は、頭が丸く(小さい丸)、針が長いものを選びます。

着物の表と裏の間にまち針を残してしまった場合でも、頭が丸いとすぐに見つけることができるためです。

頭が耐熱性のものは、まち針を打ったままコテをあてることができます。

針さし

針さしは、針が見えやすく、中に入り込んでしまわないもの、また、針が錆びないものが理想的です。

当アトリエでは、磁石製のものも使っています。

針さしの少し手前で指から針を離しても、針を集めてくれて、とても便利です。

指ぬき

和裁では運針をしますので、指ぬきは必須道具です。

皮製のものは、針がすべらないので使いやすいのですが、着物を1枚仕立てると、あっという間に消耗してしまい、縫い代が何重にも重なっている部分などは布が固くなっているので、針が指ぬきを貫通して、指に刺さるのではないかと不安になります。

当アトリエでは、針が指ぬきを貫通しても指に刺さらないように、ステンレス製のものの上に皮製のものを重ねて使っています。

少し分厚くなりますが、運針に差し障りがある程ではありません。

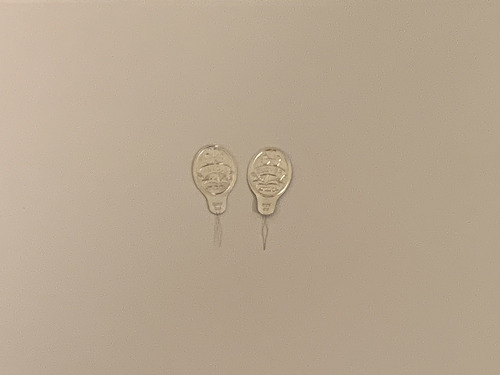

糸通し

糸を通す際に、糸通しがあると便利です。

色々な糸通しがありますが、安価でシンプルなものが一番使いやすいと思っています。

にぎりばさみ(小鋏)

糸を切るとき、ほどくときに使うはさみです。

裁ちばさみ

布を裁つときに使うはさみです。

裁ち板

巾は45センチ、長さは180センチくらいのものが使いやすいです。

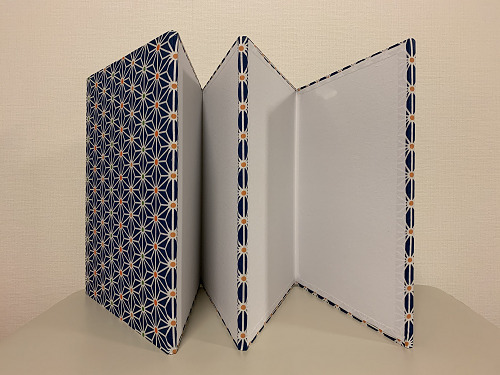

ヘラ台

裁ち板がない場合には、机の上にヘラ台を置いて和裁をします。

ヘラ台はコンパクトに折り畳め、傍に置いておけば、ちょっとした時に広げて使うことができます。

コテ(鏝)

着物の仕立てでは、地のしと仕上げ以外は、アイロンではなく、コテを使います。

縫い目を落ち着かせたり、キセをかけたりします。

アイロンとアイロン台

地のしや仕上げには、アイロンを使います。

軽いものより重いものの方が、綺麗に仕上がります。

あて布

コテをあてる際や、アイロンをかける際には、必ずあて布をします。

- 仕立て中にコテをあてる際は、羽二重(絹)

- アイロンで仕上げる際は、手ぬぐいや晒(さらし)など木綿100%の白い布

が良いとされています。

仕上げの際には、あて布を縦半分に折り、その上から霧を吹いてアイロンをかけます(霧が絹地に移らないように)。

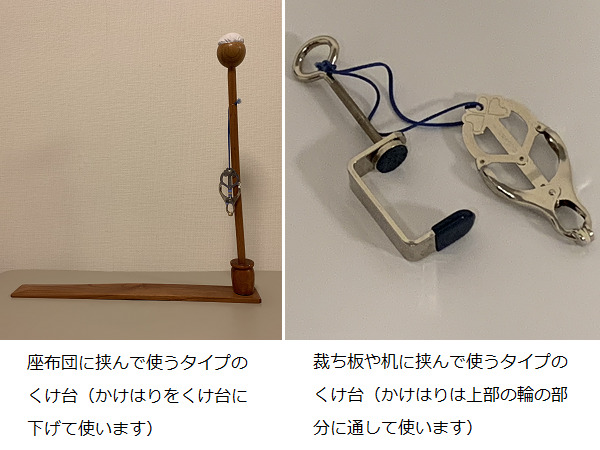

くけ台とかけはり

くけ台にかけはりを下げて使います。

- 座布団の下に挟んで使うタイプ

- 裁ち板や机に挟んでつかうタイプ

があります。

布にまち針を打つ際、裁ち板の上で打つより、かけはりに布を挟んで布を張りながら打つ方が、釣り合いがとれて綺麗に仕上がります。

縫うとき、くけるとき、布を折るときも、かけはりに布を挟んで、縫い、くけ、布を折ります。

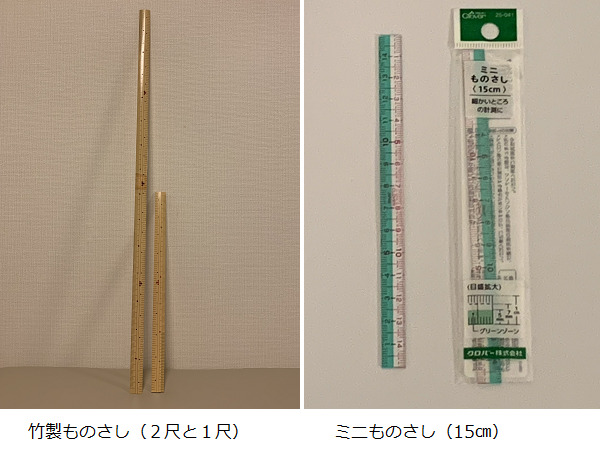

ものさし

- 長いものと短いものを2本

- 15センチのミニものさし

を持っておくと、とても便利です。

当アトリエでは、

- 76センチ弱(2尺)と38センチ弱(1尺)の竹製ものさしを1本ずつ

- 15センチのミニものさしは、クローバーのもの

を使っています。

当アトリエのものさしは、竹製の方は、センチメートルと尺の両方が片面ずつ表示されているのですが、しるしはセンチメートルで付けているので、センチメートルの方に向きを変えなければならないことが多く、両面がセンチメートル表示のものの方が便利だなあと思っています。

15センチのミニものさしは、細かい部分のしるしつけをするのにとても便利です。

特に、クローバーのものさしは、5ミリと7ミリに横線が入っているので、縫い代など、巾のしるしを付けるときにとても重宝しています。

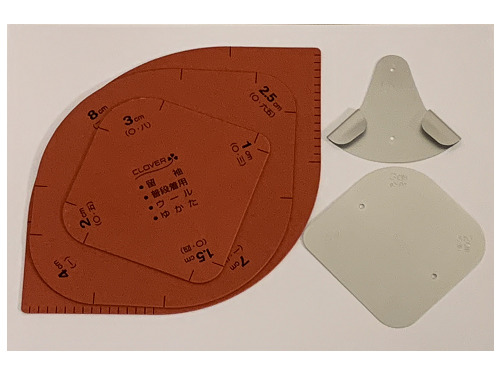

丸み

袖の丸みをつくる際に使います。

- 型紙タイプ

- 丸みを挟んでコテをあてるタイプ

があります。

あとで消えるペン

しるしは、ヘラやチャコは使わず、あとで消えるペン(熱で消えるフリクションペンや、あとで自然と消えるペンなど)を使っています。

以前、仕立て直しの際、ほどいた布の表にチャコで付けたしるしがあり、洗い張りをしても落ちずに、結局寸法を変えることができなくなったことがありました。

ヘラではしるしが付かない場合など、チャコを使うこともあるのでしょうが、「よりによって表にしるしをするなんて!」と衝撃を受けたものです。

今は、熱で消えるフリクションペンなどがあり、とても便利になりました。

良いものは積極的に取り入れていきたいと思っています。

ただし、強く書くと布に跡がついてしまうので、強く書かないこと。

そして、できるだけ跡がつかないタイプのものを選びます。

また、熱で消えるタイプはコテをあてると消えてしまうため、慣れないうちはしるしを付け直さなければならず、二度手間になることもありますが、慣れてくると、コテをあてる段階で消して良いしるしと消してはいけないしるしが分かってきます。

きものハンガー

柄合わせ、丈調べ、表と裏の釣り合いをみる際に使います。

まとめ

着物を仕立てる際に必要な和裁道具についてまとめました。

(当アトリエで使っている和裁道具の画像も掲載しています。)

和裁道具が揃ったら、下準備をして、いよいよ着物を仕立てることができます。

当アトリエでは、【 着物の作り方・仕立て方シリーズ 】(和裁の本)を販売しています。

SHOPページもご確認ください。(リンクをクリックすると、SHOPページに移行します。)