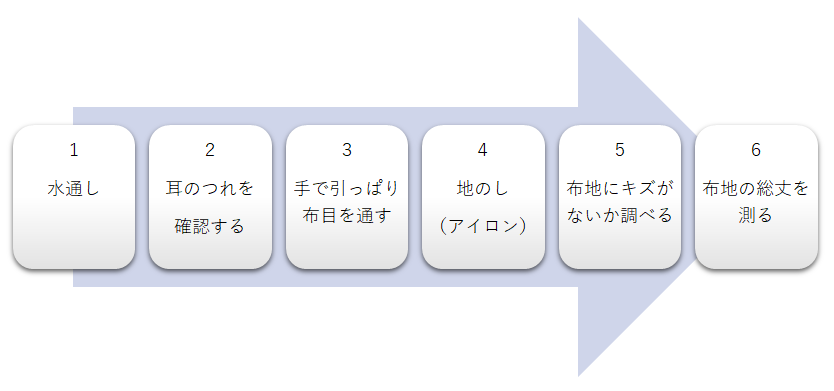

着物の仕立てに入る前に、

下準備として、以下の6つの作業を行います。

1.地直し(水通し・地のし等)とは

| 1⃣ 水通し | 布地に水を通し、布目を詰める |

| 2⃣ 耳つれの確認 | 布地の耳が引きつった状態になっていないか、確認する |

| 3⃣ 手で引っぱり、布目を通す | 布目が湾曲している箇所を、両手でのばして、布目をまっすぐにする |

| 4⃣ 地のし(アイロン) | アイロンをあてて、布目を充分に詰める |

| 5⃣ キズ調べ | 染め・織りのムラ、汚れがないか、確認する |

| 6⃣ 総丈を測る | 反物ひと巻きの全長を測る |

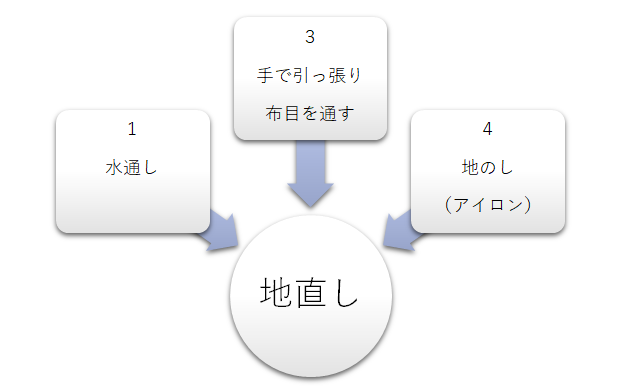

2.地直しと地のしの違い

地直しとは、

着物を仕立てる前に、布目を通して、布目を充分に詰めておくことで、

- 1⃣ 水通し

- 3⃣ 手で引っぱり、布目を通す

- 4⃣ 地のし(アイロン)

を総して、地直しといいます。

3.地直し(水通し・地のし等) は必要か

裁つ前の布地は丈も長く、巾も広いため、

濡れているものを垂らして乾かしたり、

何度もアイロンをあてたりするのは、

とても大変な作業です。

ですから、

「地直し(水通し・地のし等)はしなくてもいいか」と省略したくなるのもよく分かります。

しかしながら、

地直しをしないと、

仕立て上がった品を洗った際に、

どうしても丈が縮んでしまいます。

(横にはあまり縮まないようです。)

特に、木綿や麻は縮みやすい素材です。

そして、

木綿や麻の着物・浴衣は頻繁に洗濯をするので、

地直しをしっかりしておかないと、

洗濯をした後に、

仕上がり丈より何センチも縮んでしまうこともあります。

せっかく丁寧に仕立てた着物が、

縮んで丈が短くなってしまっては、

とても悲しい気持ちになりますので、

地直しからが仕立ての始まりと思って、

地直しの時間と作業を惜しまないでくださればと思います。

ただし、

ポリエステルなどの化繊素材は、

あまり縮みませんので、

水通しを省略して、

地のしを1回にしても良いかなと思います。

4.地直し(水通し・地のし等)のやり方

6つの下準備について、

工程順にやり方を解説していきます。

1⃣ 水通し

水通しとは、

仕立てに入る前に布地に水を通して、

布目を詰めておくことです。

仕上がり後に水洗いした際、

縮まないようにすることが目的です。

特に、

木綿、麻、晒(さらし)や新モスなど、

頻繁に洗濯するものは、

必ず水通しを行いましょう。

裾芯や衿芯に新モスを使う場合にも、

あらかじめ水通しをしておいたものを使います。

水通しのやり方(手順)は、以下の通りです。

① 巻き棒に巻いてある反物をほどきながら、

中表に屏風だたみにする

(晒のように畳んであるものは

そのままでよい)

② 洗濯機の洗濯槽に水をたっぷりためて、

①をそのまま水に入れる

③ 屏風だたみになっている布の間に手を入れて、

布全体に水を通す

④ 全体に水が通ったら、すぐに引き上げる

⑤ 軽く脱水する

★ 絞らない。シワがつかないように!

⑥ 取り出して両手で挟み、

パンパンとたたいて軽く整形する

⑦ 布を伸ばさないように、そっと垂らして干す

(間隔をとり、均等に空気を通す)

⑧ 上の方が乾いてきたら、

乾き切る前に布の上下を入れ替えて、

平均に乾くようにする

⑨ 生乾きのうちに、次の工程に入る

★ 色移りの心配があるので、

種類の違う複数の布を

一緒に水につけないように!

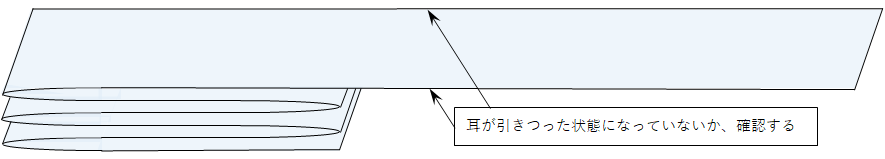

2⃣ 耳つれの確認

水通しの次に、

布地の耳がつれていないか

(引きつった状態になっていないか)

を確認します。

水通しが終わった布地を、

裁ち板の左側に置き、

布地を右手で右に引きながら

(右側に屏風だたみをしながら)、

耳の状態を確認していきます。

耳がつれている箇所は、

裁ちばさみで斜めに切り込みを入れます。

耳が太い場合には、

少しの切り込みでは、つれがとれないため、

つれがとれるまで、深く切り込みを入れます。

★ 裂けないように注意しましょう

3⃣ 手でひっぱり、布目を通す

耳つれがとれたら、

手でひっぱりながら、布目を通します。

布地の裏を上にして、

・湾曲している箇所の布目が整うように

・縦と糸の目が直角になるように

斜めに引っ張ったり、

手のひらでさすったりしながら、

布目を通していきます。

布地は半乾きの状態ですので、

強めに引っ張っても大丈夫ですが、

2⃣ で耳に切り込みが入れてある箇所は、

強く引っ張りすぎると裂けてしまいますので、

注意してください。

★ 端から端まで、布地が乾く前に終わらせましょう

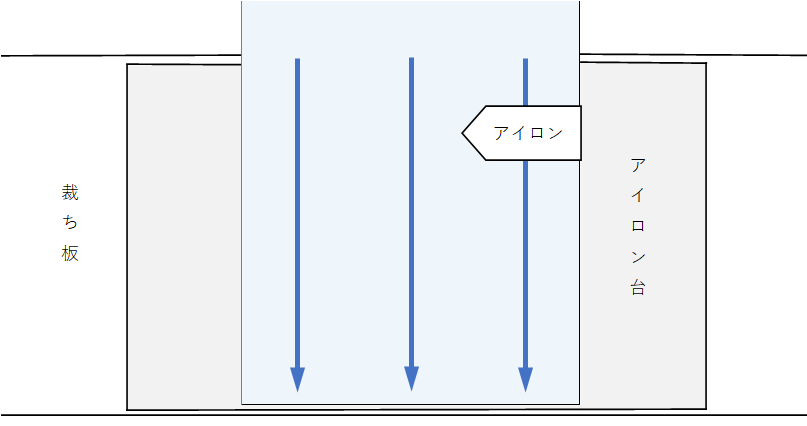

4⃣ 地のし(アイロン)

地のしとは、

まっすぐになった布目を、

アイロンで充分に詰める作業です。

| 素材 | 木綿 | 麻 | ウール | シルクウール | 絹 | 縮緬 | 化繊 |

| 温度 | 高温 | 中温 | 中温 | 高温より少し低め | 中温 | 高温 | 中温 |

| 回数 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 単衣1回 袷 2回 | 2回 | 1回 |

| 霧 | 軽く吹く | 吹かない | 吹かない | 吹かない | 吹かない | 吹かない | 吹かない |

地のしのやり方(手順)は、以下の通りです。

① 裁ち板の上にアイロン台を置き、

裁ち板の向こう側に、

布地を裏を上にして置く

② アイロン台の上に布地を置き、

アイロンを、

布巾の左から3分の1ずつ、

向こうから手前にゆっくり動かす

(3分の1で7,8秒くらいの速さ)

③ 巻き棒を布端に、布目に沿って置き、

巻き棒に②が終わった分を巻き取り、

巻き終わるまで、②と③を繰り返す

★ 巻き棒に巻き終わったら、

熱が冷め切るまで、布を広げない

(熱が冷める段階で、布目が詰まるため)

※ 地のしをくり返す(2回行う)ときは、

熱が冷め切った布を再度屏風だたみに広げて、

布に充分な空気を含ませてから、

上記の工程を繰り返します。

5⃣ キズ調べ

キズとは、

- 染めのムラ

- 織りのムラ

- 汚れ

をいい、

キズ調べとは、

布地にこれらがないかを調べることです。

キズ調べのやり方は、以下の通りです。

① 4⃣ が終わって熱が冷め切った布地を

裁ち板の上で屏風だたみに広げる(全部)

② 全体をひっくり返して、表を上にする

③ ②を左側に置き、

布地を右手で右に引きながら

(右側に屏風だたみをしながら)、

キズがないか確認する

④ キズがある場合には、

キズの耳の部分に、

4cmくらいの糸をつけておく

※こうしておくと、

柄合わせの際に

キズの箇所が一目で分かり、

キズを隠すことができます。

6⃣ 総丈を測る

長いものさしを耳にあて、

布を右に引きながら、

反物の総丈を測っていきます。

★ 布を引っ張りながら測ると、

寸法が足りなくなるので、

少しゆるみを持たせながら測ります

総丈によって寸法を決めていきますので、

2,3回計り直して、

間違いのないようにしましょう。

5.まとめ

今回は、仕立て前の下準備6工程について、

それぞれのやり方や、

素材別の地のしのポイントを解説しました。

和裁道具を揃え、下準備が完了したら、

いよいよ着物を仕立てることができます。