和裁の縫い方(針の動かし方)

当アトリエの【 着物の作り方・仕立て方シリーズ 】(和裁の本)で採用している縫い方(針の動かし方)等を解説します。

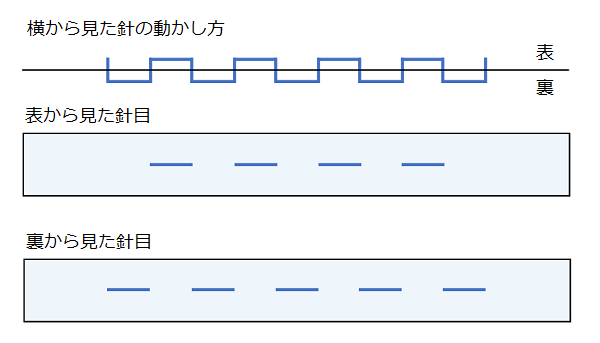

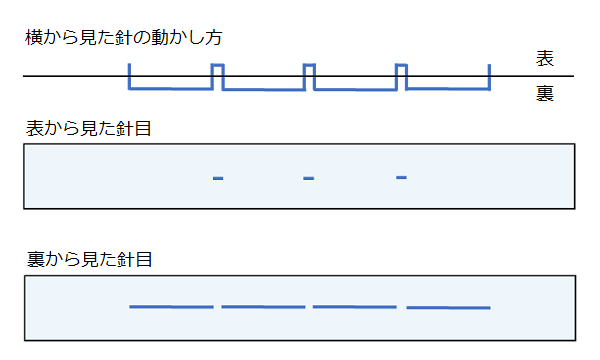

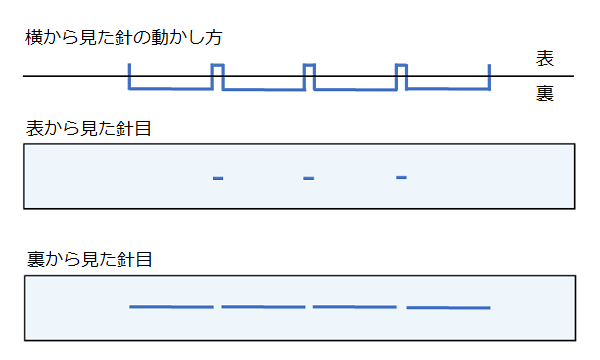

ぐし縫い

ぐし縫いは、和裁の最も基本的な縫い方で、親指と人差し指で針を持ち、針の後を指ぬきにあてて、両手を動かしながら針を進めます。(運針)

表と裏に、交互に針目が出ます。

繰り返すごとに、均等の針目で、まっすぐに縫えるようになります。

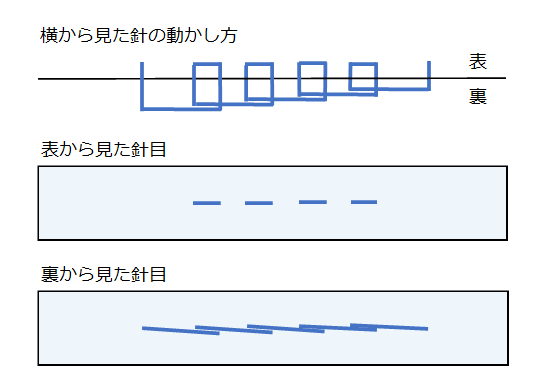

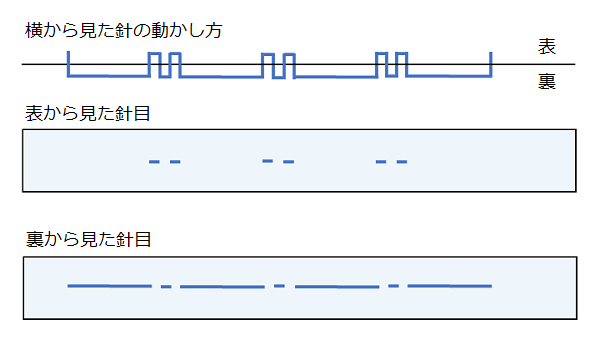

半返し縫い

半返し縫いは、ひと針すくったら、半針分戻った位置からひと針先に針を出し、これを繰り返す縫い方です。

生地が厚い、または生地が重なり、厚くなっている場合のように、細かく縫うのが難しい箇所をしっかり縫いたいときに使います。

表の針目は半針分となり、裏の針目は半針分二重になります。

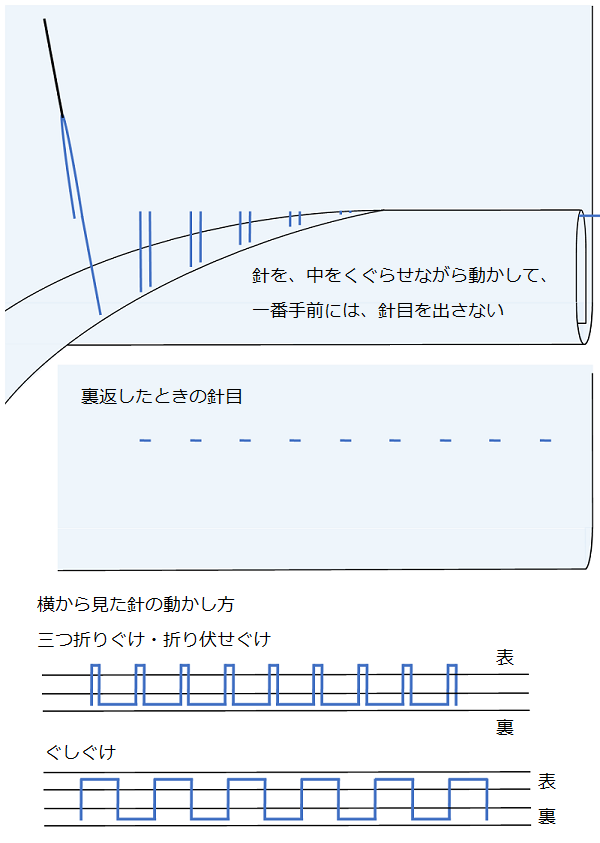

三つ折りぐけ・折り伏せぐけ・ぐしぐけ

三つ折りぐけの縫い方手順は以下のとおりです。(裏を手前にして縫います。)

① 縫い代をしるし通り折る

② ①で折った縫い代を、均等に二つ折りにする(三つ折りの状態にする)

③ 針を縫い代の中にくぐらせるようにしながら、折り山の少し下を、手前(裏)には針目を出さないように針を動かす(表は針目が出るので、小さい針目にする)

折り伏せぐけは、縫い代を均等に二つ折りするのではなく、縫い代の端を適宜折り込んで、上記③と同様に針を動かす縫い方です。

ぐしぐけは、表と裏の針目を均等に、交互にすくう縫い方で、4枚のうちの中2枚をくけるときなど、向こう側の針目を小さくしなくてよい場合に採用します。

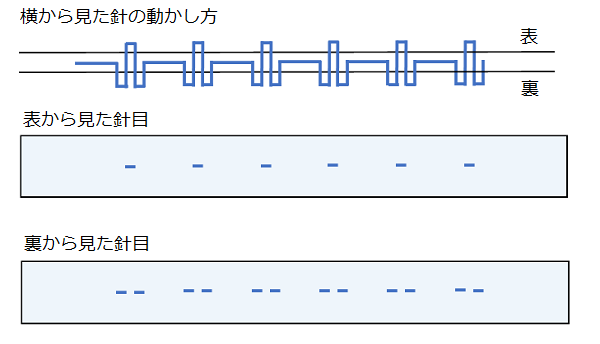

耳ぐけ

耳ぐけは、縫い代の耳を内側に折り込まずに、耳のままくける縫い方です。

三つ折りぐけや折り伏せぐけのように、縫い代の中に針を通さないため、表に1目、裏に2目、針目が出ることになります。

しつけ(一目落とし)

和裁で「しつけをかける」といえば、一般的には一目落としです。(二目落としの場合もあります。)

一目落としは、裏は大きな針目で、表は小さな針目を出します。(裏を手前にして、しつけをかけます。)

常に針目を揃えますが、仕上げのしつけは、特に綺麗に揃えるようにします。

また、かくしじつけも、一目落としで行います。

しつけ(二目落とし)

二目落としのしつけは、手前(裏)の大きな針目の間に小さな針目を1つ入れるため、表には針目が2つ出ます。

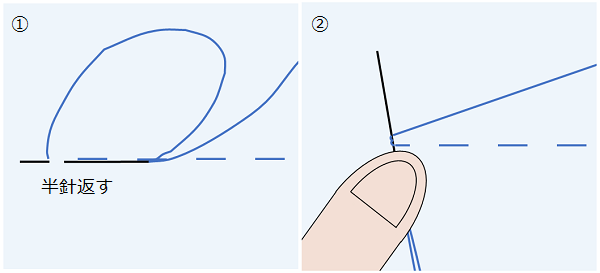

玉どめ

玉どめはのとめ方は、以下の通りです。

① 縫い終わりでひと針(半針)返し、

② 最後の針目の左端に針をあて、針に糸を2回巻いて、その上を左の親指で押さえ、針を引き抜く

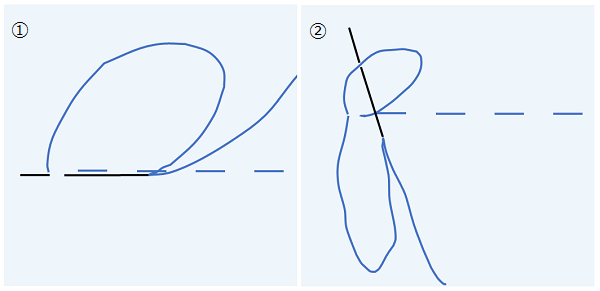

すくいどめ

すくいどめのとめ方は、以下の通りです。

① とめたい位置から2mm戻して、真横に2mmすくい、

② 針を引いて小さな輪をつくり、できた輪に針を1回くぐらせて、

③ そのまま糸を引く

★ よりしっかりとめたいときは、

・②の輪に針を2回くぐらせます。

または

・すくいどめの上にさらに玉どめをします。

かくしどめ

かくしどめは、かくしじつけと同様、一目落としで、表に小さな針目、裏に大きな針目を出します。

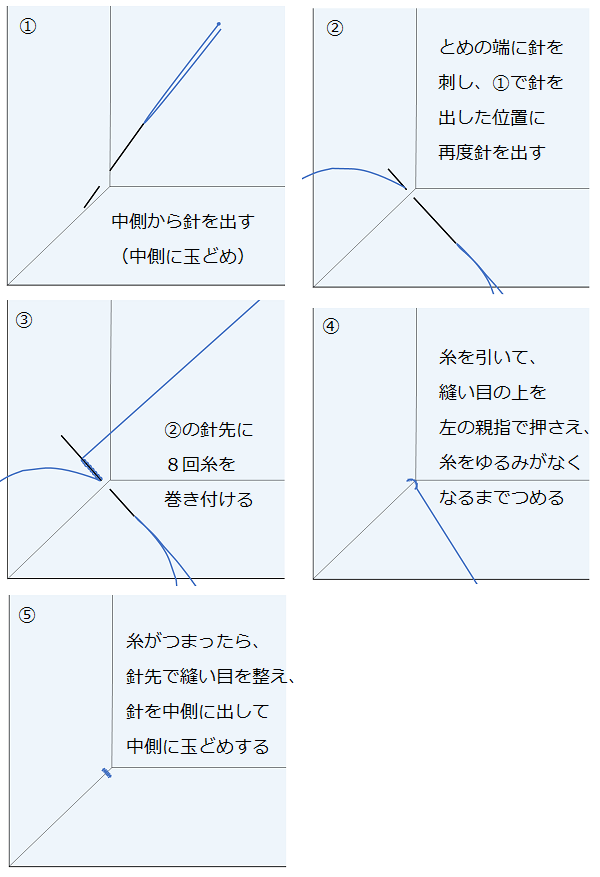

かんぬきどめ

かんぬきどめは、単衣の着物の衽の額縁など、ほどけやすい場所をしっかりとめたい場合に採用します。

とめ方は以下の通りです。

① とめたい箇所の左端に、裏から針を出す(玉結びが裏側にとまる)

② とめたい箇所の右端から針を刺し、①で針を出した位置に再度針を出す

③ ②で出した針先に、8回糸を巻き付ける

④ ②の巻き付けた状態を、左の親指で上から押さえ、糸を引くと輪ができるので、輪の上を再度左の親指で押さえ、ゆるみがなくなるまで糸をきつく引く

⑤ ゆるみがなくなるまで糸がつまったら、針先で縫い目を整え、針を右端から裏に出して、裏側に玉どめする

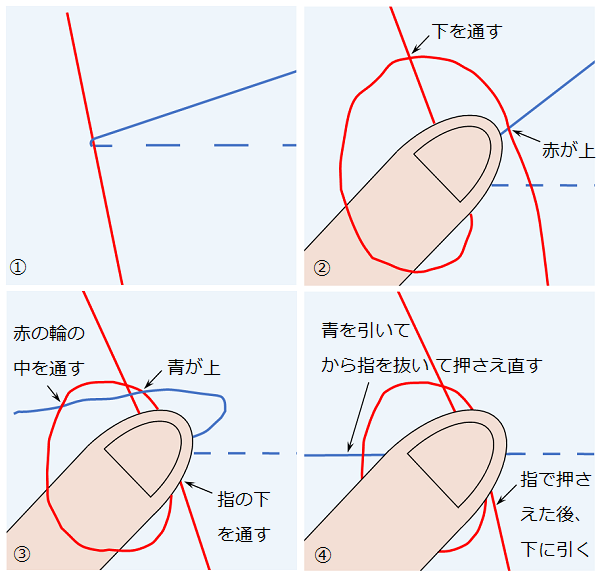

糸のつなぎ方

縫っている途中で糸が終わったり、切れてしまったときは、以下の方法で、糸をつなぎます。(必ず裏側でつなぐこと)

① 糸をつなぐ位置に新しい糸(赤)を重ね、縫い終わりの糸(青)を、赤糸の上に重なるように、右に倒す

② ①の状態のまま、縫い終わりを左の親指で押さえ、赤糸を、指の上を通してから、指の下にある赤糸の端の下をくぐらせる

③ 右の指で持っている赤糸を左の親指の下に通して押さえ(指の上で輪ができるようにゆるみを持たせる)、右の指を青糸に持ち替え、左の親指の輪の中に、青糸の端をくぐらせる

④ 青糸の端を左に軽く引いてから、左の親指を輪から抜いて、その上から押さえ直し、最後に赤糸を結び目が締まるまで下に引く

⑤ 手を離すと、糸が接がれているので、その位置からひと針右に戻して、表の針目の上をぴったり重ね縫いする

★ 上記⑤のように、ひと針返した後、その先を縫い進めると、糸のつなぎ目が分からなくなります。

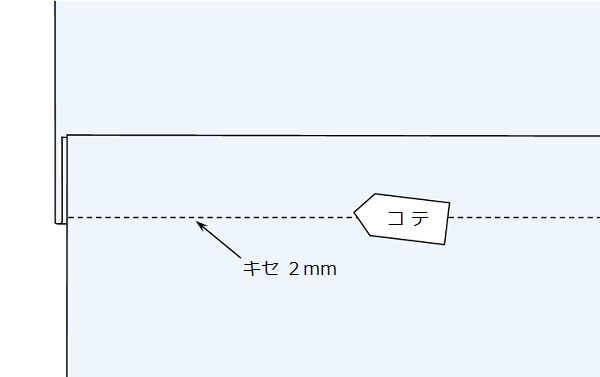

キセのかけ方

縫い目から2mmの位置を折り、表から縫い目が見えないようにすることをキセをかけるといいます。

(縫い目から折り山まで(2mm)をキセ、キセをかけた際の折り山をキセ山といいます。)

★ 図のように、生地をひらいた状態で縫い代2枚を向こう側に倒しながらキセをかけると、手前側に凹んだ線をつけずにキセをかけることができます。

まとめ

当アトリエ本で採用している縫い方(針の動かし方) 等について、図を載せながら、分かりやすく説明しました。

すぐに何も見ないでも縫えるようになると思いますが、最初は丁寧に確認しながら、正しい縫い方を覚えてくださればと思います。

当アトリエでは、【 着物の作り方・仕立て方シリーズ 】(和裁の本)を販売しています。

SHOPページもご確認ください。(リンクをクリックすると、SHOPページに移行します。)