今回は、七五三の祝い着【被布】の作り方の手順を紹介します。

当アトリエ本の内容に沿った作り方になっていますので、

当アトリエ本「 袷(あわせ)被布の作り方(子供用9)|一つ身3歳」のご購入を検討されている方も、

作り方の内容について、ご確認くださればと思います。(男の子、女の子共通です。)

一つ身とは、背縫いをせず、並巾の反物巾で後身頃をとる仕立て方です。

並巾(約36センチ)で、後巾✕2をとりますので、0歳から3歳くらいまでの和裁方法となります。

また、古くから、「背縫いのない着物を着ると魔がさす」という言い伝えがあったため、背縫いをしない一つ身の着物などには、お守りとして、背守りや背紋飾りをつける風習があります。

1.背紋飾りを刺繍する

背紋飾りを入れる場合には、

最初に、表の後身頃に裏から刺繍を入れます。

2.身頃の表と裏を接ぐ

表も裏も、前身頃の中央を切り取り、

表と裏の前身頃と後身頃の裾を接ぎます。

3.まちをつける

まちも表と裏を接いでから、後身頃、前身頃の脇とまちの両端を縫います。

4.まち上をとめる

裾に裾芯をつけてから、表と裏のまち上をとめます。

(裏を、表より2ミリひかえます。)

5.袖あきを縫う

表と裏の袖あきを縫い、裏を、表より2ミリひかえます。

(裏を、縫い代にかくしじつけし、2ミリひかえられた状態を押さえています。)

6.まちの縫い代を中とじする

表と裏のまちの縫い代を合わせ、中とじします。

7.立衿をつける

前身頃の表と裏に立衿を縫いつけ、表と裏の縫い代を中とじします。

8.衿をつける

衿には、中に衿芯を入れ、裏を表より2ミリひかえて、身頃の衿まわりに縫いつけます。

その後、立衿の上部をくけ処理して、衿まわりも、表に裏をぐるりとくけます。

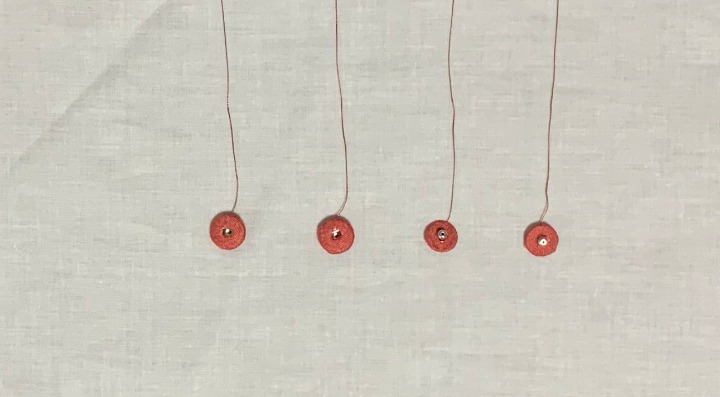

9.くるみスナップをつける

表布でスナップをくるみ(2セット)、右表立衿に凹スナップを、左裏立衿に凸スナップをつけます。(上部の両端)

10.肩揚げする

肩揚げは必ずします。

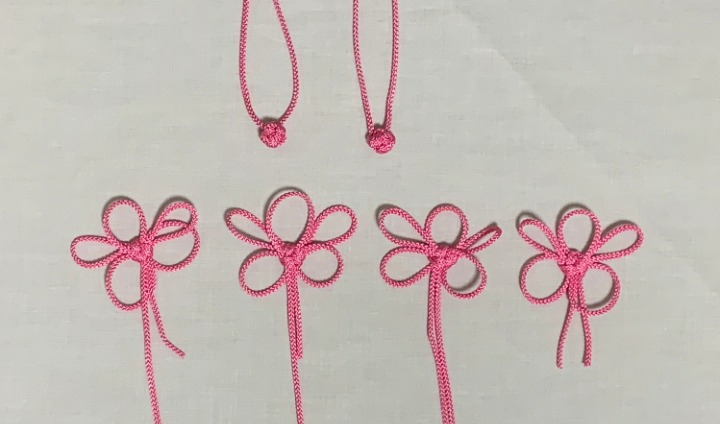

11.あわじ玉と梅結びをつくる

飾りをつくります。

ここでは、ひも飾りを作っていますが、市販の飾りや、つまみ細工飾りなど、好きな飾りをつけてください。

12.梅結びにあわじ玉と房をつける

梅結び2個にあわじ玉をつけ、もう2個には房をつけます。(房はタッセル用の糸で手作りできます。)

13.飾りをつける

衿の下にあわじ玉の付いた飾りを、立衿上部の両端に房の付いた飾りを縫いつけて、完成です。

とても可愛らしい被布ができました。

飾りをつけると、可愛らしさが倍増しますね!

14.まとめ

今回は、七五三の被布の作り方(手縫いの手順)を紹介しました。

皆さんも、七五三に向けて、お子様の可愛らしい被布を手作りしてみませんか?

七五三の3歳の被布は、表地2メートル40、裏地1メートルで、作ることができます。

当アトリエでは、七五三の被布の作り方(和裁の本)を販売しています。

初心者の方でも、悩むことなく完成できるよう、丁寧な、工程ごとの図説となっておりますので、

下記のリンクをクリックして、是非ご来店ください。